Le défaut de la science moderne ne réside pas seulement dans ses applications mais dans son objectif et sa conception même. Alors qu’au temps d’Aristote le but des connaissances était de trouver la juste place des choses dans l’ordre universel, la science moderne n’accorde de valeur qu’aux connaissances qui donnent un pouvoir de manipulation sur la nature et permettent de faire des prédictions. Le physicien suédois Hakan Snellman, de l’Institut royal de technologie de Stockholm, propose d’adopter la responsabilité comme nouvel objectif de la connaissance : «Choisir le pouvoir, c’est nous couper de toute influence supérieure et laisser tout émerger de nous-mêmes. Par contre, choisir la responsabilité, c’est tenter d’entrer en harmonie avec une volonté supérieure et de coopérer avec elle2». On entend souvent dire: «Il faut rétablir le lien entre l’homme et la nature», comme si ce lien était le fruit d’une initiative humaine. Mais le lien entre l’homme et la nature n’a pas besoin d’être restauré, puisqu’il existe avec ou sans notre volonté. Que nous en soyons conscients ou non, il y a une communauté de destin entre l’homme et la nature. On peut toujours l’ignorer, mais cette solidarité de destin n’en disparaîtra pas pour autant. C’est cette interdépendance qui fonde l’éthique de responsabilité qui doit plus que jamais nous lier les uns aux autres.

Pour le philosophe polonais Henryk Skolimowski, «être humain signifie intégrer la responsabilité dans sa vie», c’est-à-dire prendre conscience des rapports que nous entretenons avec le monde vivant et avec le cosmos, et agir en conséquence.» Dans son essai intitulé Éco philosophie et éco théologie3, il situe l’aventure humaine dans le contexte de l’évolution: «Notre caractère unique ne provient pas de notre séparation du tout ni de la prétention «d’être la mesure de toute chose et de plein droit», comme l’affirmaient les humanistes traditionnels, mais du fait de posséder les caractéristiques élaborées par la vie, et d’être les gardiens du trésor de l’évolution. [...] Quand l’homme est apparu, l’univers vivait un processus de transcendance continuelle qu’il nous faut poursuivre. [...] Le développement de la vie est incompréhensible si nous ne réalisons pas que, quelque soit le niveau de notre accomplissement, la transcendance est la nature même de la vie. [...] Pour acquérir un sens élevé de responsabilité, nous devons acquérir un sens élevé du cosmos et trouver notre place en son sein.»

C’est à cette expérience humaine du contexte cosmique que le physicien Fritjof Capra attribue le sentiment d’appartenance (belonging) qui donne un sens à la vie4. La conscience du contexte a été retirée du monde par les critères de validité de la connaissance scientifique, et surtout par le principe de localisation qui stipule que toutes les relations de cause à effet peuvent être trouvées dans une limite restreinte de temps et d’espace. Parce qu’il concentre notre attention sur une partie plutôt que sur le tout, le critère de localisation introduit une distorsion qui est incompatible avec une vision globale du monde. Or, la vie n’est qu’un tissu de relations. Devant les crises que nous pouvons anticiper, il est urgent de doter l’humanité d’un nouveau paradigme qui adaptera les connaissances scientifiques à la complexité du monde.

Somme toute, pour la science moderne la nature est devenue une ressource à exploiter pour satisfaire nos désirs, qui sont de beaucoup supérieurs à nos besoins. De plus, parce qu’ils sont imprévisibles, les sentiments humains et l’exercice du libre arbitre ont été exclus de la description scientifique du monde. Nous devons redonner à la science ses lettres de noblesse en lui fixant un nouvel objectif à l’image de ce que nous sommes, des êtres capables d’amour, de respect, d’attention et de considération. L’intégration de la responsabilité dans notre vie suppose la conscience de notre appartenance à une communauté qui inclut non seulement les êtres humains, mais également les autres êtres vivants et tous les éléments de la biosphère. Guidée par la perception écologique de la globalité et de l’interdépendance, toute éthique de responsabilité devra inclure les générations futures. Jetant les bases de ce qu’on appelle l’équité ou la justice intergénérationnelle, le philosophe Hans Jonas a proposé un nouvel impératif moral qu’il a énoncé ainsi : «Agis de telle façon que les effets de ton action soient compatibles avec la permanence d’une vie authentiquement humaine sur Terre5».

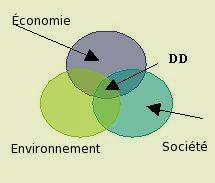

Le principe de justice intergénérationnelle a donné naissance à la notion de développement durable que la Commission Brundtland a défini par cette formule bien connue : «un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs». Les représentations et les symboles sont très importants pour la compréhension des concepts qu’ils ont pour but d’illustrer. Vous reconnaîtrez sans doute ce diagramme de Venn où le développement durable se situe à l’intersection de trois cercles représentant l’économie, l’environnement et la société :

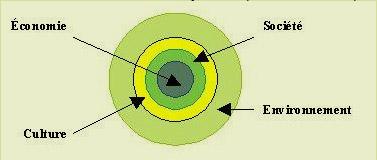

Ce modèle est largement utilisé au Québec, notamment au sein du ministère du Développement durable, de l’environnement et des parcs (MDDEP). J’ai cependant d’importantes réserves à l’égard de cette représentation car elle peut laisser croire qu’une partie de l’activité économique a lieu à l’extérieur de la société, ou qu’une partie de la société se trouve à l’extérieur de l’environnement. Mon doute est sans doute partagé par l’économiste français René Passet et le physicien californien Fritjof Capra puisqu’ils ont proposé d’illustrer le développement durable par trois cercles concentriques, auxquels les Maoris de Nouvelle Zélande ont ajouté un quatrième cercle représentant la culture :

Dans ce diagramme, on peut voir que l’économie est un sous-système de la société qui fait partie d’une culture inscrite dans un territoire. Ces quatre cercles concentriques composent le contexte de l’expérience humaine qui génère un sentiment d’appartenance (belonging) et donne un sens à la vie.

L’environnement : Le contexte qui nous donne un sentiment d’appartenance est d’abord écologique. Il doit être formulé en termes systémiques, i. e. décrit en termes de relations. Dans la vision systémique du monde, nous ne sommes plus aliénés, nous appartenons à un tout. Non seulement nous faisons partie et sommes dépendants de la nature, mais nous en partageons plusieurs caractères fondamentaux. Comme le dit si bien Fritjof Capra : «Nous sommes membres de l’oikos, la maisonnée terrestre, et en tant que tel nous devons nous comporter de la bonne façon. Et qui peut nous apprendre le bon comportement ? Les autres membres de la maisonnée, i.e. les autres êtres vivants qui soutiennent et même enrichissent et diversifient les réseaux de relations qui forment le tissu de la vie. C’est ça la durabilité écologique6».

La culture : Le contexte auquel nous appartenons est aussi culturel. Si le contexte d’un phénomène ou d’une idée nous inclut ou nous touche d’une certaine façon, nous allons lui trouver un sens. Le sentiment d’appartenance comporte donc une dimension émotionnelle. Ainsi, deux personnes peuvent comprendre un contexte intellectuellement, mais il se peut que seule l’une d’elles puisse y trouver un sens. Le sens profond est subjectif et, souvent, il ne peut être partagé qu’à l’intérieur d’une même culture. Le sens provient du sentiment d’appartenance à une communauté que Mathieu Bock-Côté a décrite de façon remarquable dans son livre La dénationalisation tranquille7 : «On ne fait pas de nation propre sans une conscience collective qui s’étale en dehors d’un présent autarcique, sans une conscience historique qui donne l’impression de venir de loin, qui donne à la nation cette pesanteur sans laquelle la citoyenneté n’est plus qu’une estampe administrative déliée des devoirs fondamentaux qui viennent avec l’appartenance à une communauté de mémoire et de culture. Il faut à un peuple quelque chose comme une certaine idée de lui-même, un destin, la possibilité d’une mission à accomplir, au moins une vraie raison d’être.» La culture est en quelque sorte l’interface entre une société et le territoire qu’elle occupe ; elle est modelée et transformée par l’une et l’autre.

La société : Le contexte social résulte de la façon dont la société choisit de s’organiser. La société est un tissu de relations qui se manifestent notamment dans ses institutions et dans ses lois. Voici comment Vaclav Havel décrit la société civile : «C’est une société dont les citoyens participent à la vie publique, à la gestion des biens communs et aux décisions qui les concernent. Pour cela ils se servent de divers mécanismes qui se complètent, alors que la forme institutionnelle de leur participation au pouvoir dépend essentiellement d’eux-mêmes, de leur initiative et de leur imagination, appliquées évidemment dans des limites données. Il s’agit donc d’une société qui ouvre un espace important aux activités individuelle et collective, d’une société qui est fondamentalement basée sur la participation des citoyens. Le rôle de l’État et de ses structures de pouvoir se limite à leurs fonctions intrinsèques, qui ne peuvent être remplies par personne d’autre, comme le sont la législation, la défense et la sécurité de l’État, et l’application de la justice. [...] Je crois que la meilleure structure sociale, la plus ouverte, la mieux disposée à la réalisation des aspirations humaines, est celle des citoyens. Cela veut dire une structure sociale basée sur la confiance du citoyen et sur son respect8». La responsabilité sociale est liée à la solidarité, c’est-à-dire à l’acceptation des devoirs que nous avons les uns envers les autres et tous ensemble envers notre communauté d’appartenance.

L’économie : La dernière composante du contexte dans lequel nous vivons est économique. Pour créer une économie durable, il est utile de comprendre comment les écosystèmes naturels se sont organisés pour optimiser leur durabilité. Nous pouvons en effet tirer de précieuses leçons des écosystèmes puisque, comme nos sociétés, ce sont des communautés formées d’êtres vivants : plantes, animaux et microorganismes. De la compréhension des écosystèmes, nous pouvons abstraire les principes fondamentaux de l’écologie : un écosystème ne génère jamais de déchets puisque les déchets d’une espèce servent de nourriture à une autre espèce ; la matière circule constamment dans les réseaux de la vie ; l’énergie activant les cycles naturels provient du soleil ; la diversité assure la résilience ; la vie n’a pas colonisé la planète par le combat mais par la coopération, le partenariat et le développement de réseaux.9 La mise en œuvre de ces principes écologiques dans les sociétés humaines exige une «re-conception» de nos industries et de nos entreprises. Nous devons «décarboniser» notre économie en utilisant l’énergie solaire autant que possible, viser l’objectif «zéro déchet», refermer le cycle de production (matière première – produit – matière première), favoriser la diversité et développer la coopération. De plus, nous devons vaincre notre dépendance à la consommation matérielle et remplacer le principe de la croissance économique illimitée, qui est une aberration, par celui du développement durable. Et il faut se rappeler que, contrairement à la biosphère, à la culture et à la société dont nous faisons partie, l’économie, elle, est notre créature.

Enfin, pour recouvrer pleinement le sens de notre existence, nous devons retrouver le sentiment d’appartenance à une réalité, un contexte qui nous dépasse largement. «La spiritualité procure le cadre qui contient les aspirations transcendantales de l’homme, la grâce, la dignité, le culte de la vie. Et ces caractéristiques sont indispensables pour que la vie soit pourvue de sens10», écrit Skolimowski. Dans une allocution prononcée à l’université de Stanford en 1994, Vaclav Havel souligne aussi la nécessité d’une vie spirituelle : «Si la démocratie ne doit pas seulement survivre mais réussir à s’étendre et à résoudre les conflits culturels, alors elle doit redécouvrir et renouveler ses origines transcendantes. Elle doit renouveler son respect pour cet ordre non matériel qui n’est pas qu’au-dessus de nous, mais aussi en nous et entre nous et qui est la seule source possible et fiable du respect de l’homme pour lui-même, pour les autres, pour l’ordre naturel, pour l’ordre humain, et donc également pour l’autorité laïque. La perte de ce respect conduit toujours à la perte d’autres choses. Ce que l’homme moderne a perdu, c’est son ancre transcendante, et avec elle la seule véritable source de sa responsabilité et de son respect de soi11».

Notes

1. Henryk Skolimowski, Éco-philosophie et éco-théologie, Éditions Jouvence, 1992, p. 86

2. Hakan Snellman, Scientific Knowledge and Human Responsibility

3. Henryk Skolimowski, op. cit., p. 91

4 . Fritjof Capra, Is there a Purpose in Nature?

5. Hans Jonas, Le principe responsabilité, Collection Champ-Flammarion, 1998

6. Fritjof Capra, op.cit.

7. Mathieu Bock-Côté, La dénationalisation tranquille

8 Vaclav Havel, Pour une politique post-moderne, Éditions de l’Aube, 1999, p. 52

6. Fritjof Capra, op.cit.

10. Henryk Skolimowski, op. cit., p. 91

11. Fritjof Capra, op.cit.

L'éditeur de L'Encyclopédie de L'Agora analyse l'actualité à travers le thème de l'appartenance.

L'éditeur de L'Encyclopédie de L'Agora analyse l'actualité à travers le thème de l'appartenance.